チャートパターンの詳しい説明は他のサイトなどで書かれていると思うので、ここでは簡潔にポイントを書いてみようと思います。ただし、パターンを理解するうえで「チャートパターンの重要ポイント」をこのページの最後の方に書いていますので参考にしていただければと思います。

また、パターン通りの動きにならずに崩れた時は逆の動きになることもあります。どのパターンでも「ダマシ」はありますが、「ダマシ」を考えてばかりいるとチャンスを逃してしまうので負けたとしてもそれはそれとしてそのあとの行動が重要です。

ここでいう「ブレイクアウト」はローソク足のヒゲのことではなく、終値のことをいいます。

たとえば、サポートやレジスタンスをブレイクアウトというのは終値がそのラインを超えている場合のことをいいます。

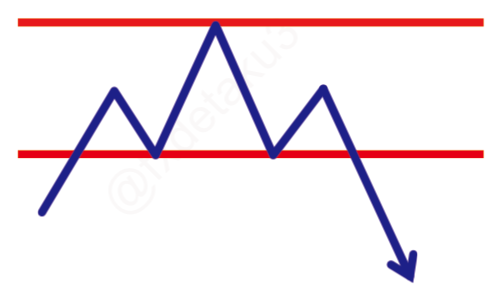

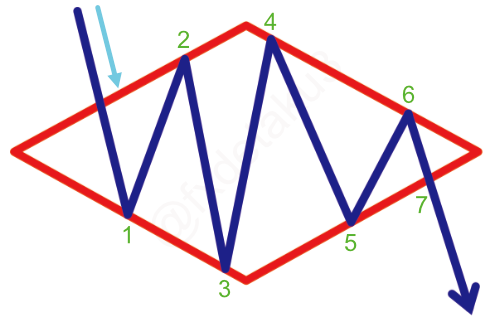

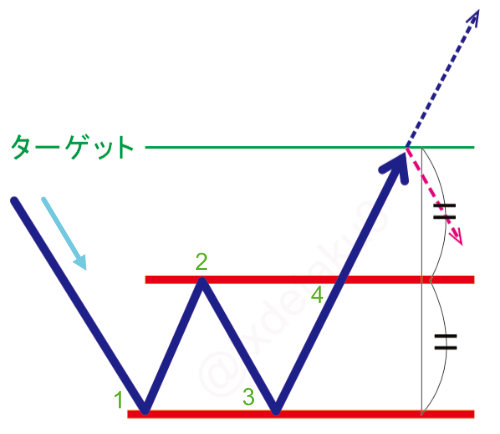

ボックス型

(図1)は上昇トレンドから、(図2)は下降トレンドからボックス型の形成となっています。

「ボックス型は」はもみ合い相場、レンジ相場などといわれるもので上値と下値がほぼ同じレートで反転している状態でその上値、または下値のどちらかをブレイクアウト後は大きな動きになる可能性が高いと言われています。

どの時点でボックス相場になったかという判断は「4」で跳ね返されるまでは「ボックス相場かなー」「もみ合いだなー」となり、「5」で跳ね返された時点で「完全にボックス相場だ」と判断できます。

「4」をブレイクアウトすれば後述する「ダブルトップ」「ダブルボトム」の形になるので、最低でも「4」を抜けるか抜けないかがボックス相場の目安となると覚えておけば良いと思います。

パターン的には上昇トレンドからのもみ合いはまだ上昇トレンドが継続する可能性が高いと判断し、下降トレンドからのもみ合いはまだ下降トレンドが継続する可能性が高いと判断する、というのが上昇ボックス、下降ボックスの特長です。

ただし、長引けば長引くほどパターン通りに進まなくなる可能性も高まります。イメージ的には長引けば長引くほどそのレンジの真ん中辺に移動平均線の短期、中期、長期、いずれも集中して横ばいになることから、高値圏でもみ合ったとしても上昇のイメージを持ちにくくなり、下値圏でのもみ合いもまたその逆で下降のイメージは持ちにくくなります。

- 順張り

この形が継続してる間は順張りトレードはせず様子見です。「7」をブレイクでその方向にエントリーです。

また、この形ができる前の「2」付近から押し目買いや戻り売りをすることはあると思います。「2」付近に目安としている移動平均線やサポート、レジスタンスなどがある場合にはなると思いますが。

順張りでも「4」は方向的には合っていると判断できれば、それぞれロング、ショートはありえます。 - 逆張り

サポート、レジスタンスからそれぞれ逆張りエントリー。

手仕舞いはポジションと逆側のサポート、レジスタンス。

オシレーター系のインジケーターと組み合わせることで「3」から逆張りエントリーして成功率は高くなる可能性もあります。 - パターンが崩れた場合

もし、「6」で逆方向にブレイクした場合はダマシになる可能性があるので、その場合は、その方向の戻り売り、押し目買いを狙ったほうが良いと思います。また、長期移動平均線や大きい時間足で全体的な方向を把握しつつ判断するのが良いです。

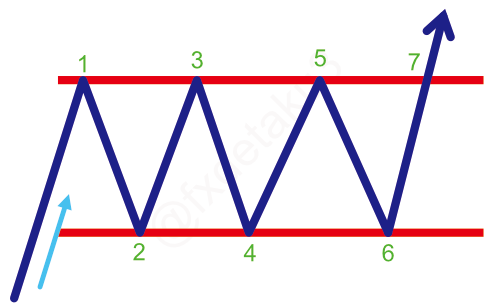

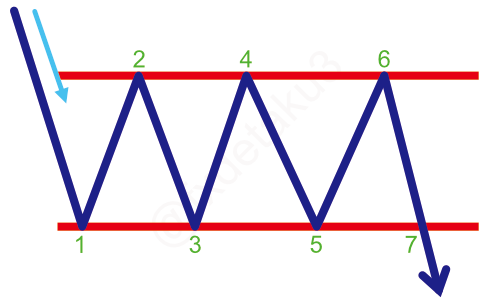

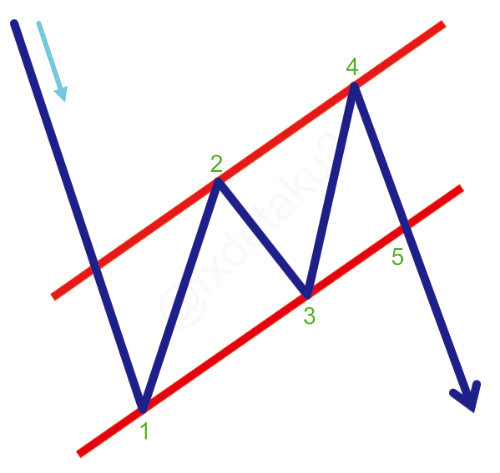

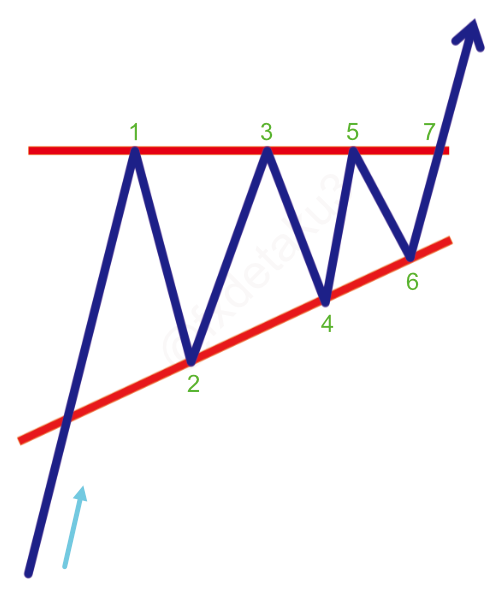

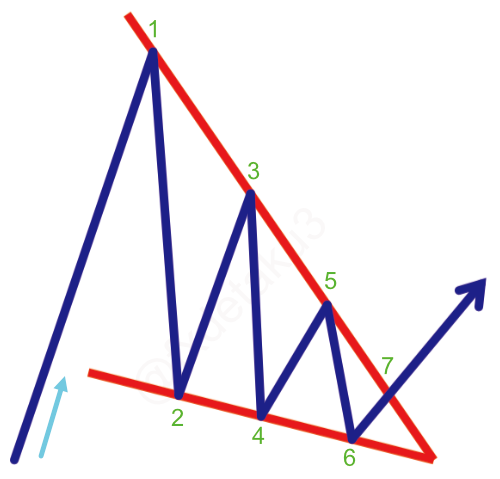

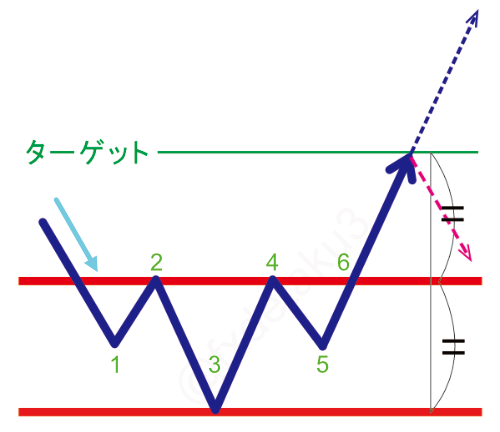

フラッグ型

(図3)は上昇トレンドから、(図4)は下降トレンドからのフラッグ形成で、このときに「トレンドが転換したかも」という誤解をされがちな形です。

フラッグ型はよく見られるパターンだと思います。特にこれはトレンドが転換したと錯覚させられるパターンです。上昇フラッグは上昇トレンドが継続してる中で調整などの売りがあり、一旦買いの動きは落ち着いてるだけと考え、同様に下降フラッグのときはその逆で売りの動きが一旦落ち着いているだけという見方をします。

この図だけではトレンドが転換したとは言い切れないので詳しくは最後に説明します。

- 基本的なトレード

「5」をブレイクでその方向にエントリーです。トレンドが強ければ、「5」をブレイクして伸びる可能性があります。 - 押し目買い、戻り売り

上昇フラッグ、下降フラッグの「1」と「3」を結んでチャネルラインを引くと「4」で押し目買いや戻り売りの目安になりますが、上昇フラッグ、下降フラッグが形成しつつあるときにこの時点で押し目や戻り目の目安と判断するのはリスキーで、なぜなら下降トレンドに転換していく可能性があります。そのため、押し目や戻り目として判断して狙うとすれば、過去のサポートラインや移動平均線も合わせて総合的に判断します。 - パターンが崩れた場合

「4」を逆方向にブレイクした場合や「5」でも跳ね返された場合は、この形だけでは判断しにくいので大きな時間足や移動平均線、サポート、レジスタンスなどを確認しつつ判断します。また、追いかけずに押し目買い、戻り売りを狙ったほうが無難です。特に大きな時間足で下降トレンドと見える場合、フラッグの形を作りながら下がっていく可能性もあります。

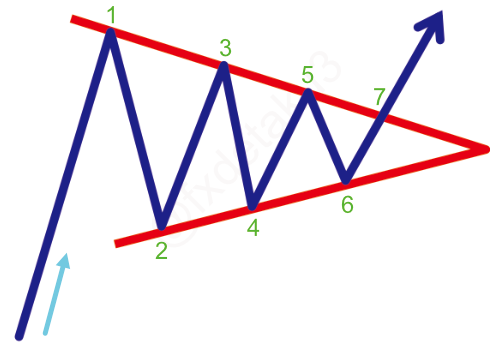

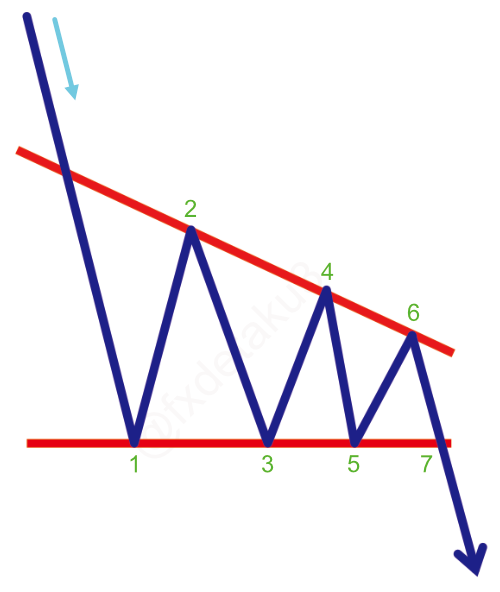

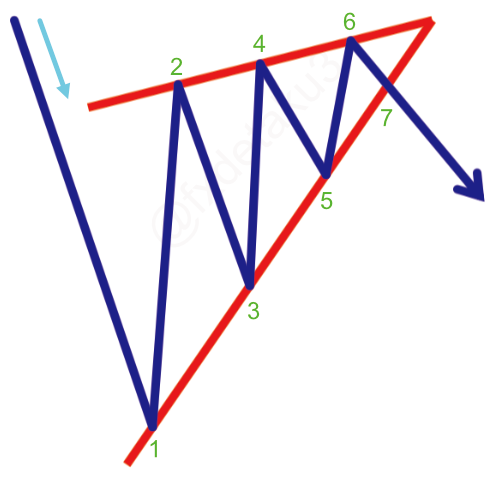

ペナント型

(図5)は上昇トレンドから、(図6)は下降トレンドからのペナント形成です。

ペナント型も度々見る形ですね。三角形はよく現れる形でわかりやすいですが、ダマシも多発しやすいので注意が必要です。三角形でもあるので「三角形型」と言ってしまいそうですが、後述する「三角形型」とは言わず「ペナント型」というので覚えておきましょう。

この形は、ボラティリティが徐々に低くなっている状態ですが、デイトレードやスキャルピングではよく見られる形ですね。

- 基本的なトレード

「7」をブレイクでその方向にエントリーです。「7」をブレイクするまでは様子見が無難です。 - 押し目買い、戻り売り

「6」で押し目買い、戻り売りをしても良いとは思いますが、移動平均線や過去にそのへんにサポートやレジスタンスがあるかどうかなども確認しておくと良いと思います。ダマシになる可能性もあるので基本的には「7」でブレイクするのを待ちます。 - パターンが崩れた場合

また、「6」をブレイクで逆方向のショートエントリーやロングエントリーはダマシになる可能性があるので追いかけずに押し目買い、戻り売り。ペナント内のレンジに戻った場合は様子見するか、他のインジケーターと組み合わせて考えると良いです。

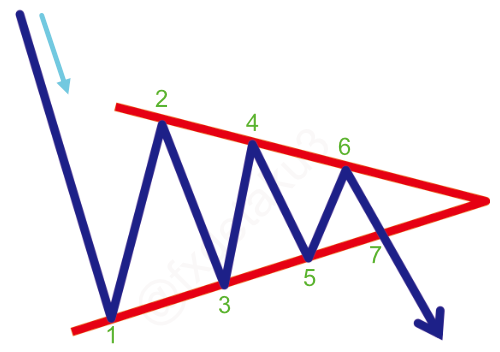

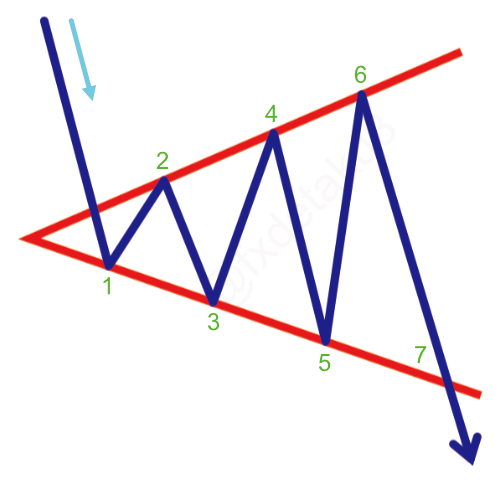

逆ペナント型

(図7)は上昇トレンドから、(図8)は下降トレンドからの逆ペナント形成です。

これは前述の「ペナント型」の逆で、あまり見られないレアな形、しかもトレンド転換を見極めにくい形です。この形はあまり見られないですが、指標や急なニュースなどの発表後などにはありがちです。ダマシのパターンも多めなので注意が必要です。

- 基本的なトレード

この形は読みにくいので基本的に様子見が無難だと思います。「7」をブレイクでその方向にエントリーです。 - 押し目買い、戻り売り

ボラティリティが高いときや値幅の狭い動きのときなどに見られます。そのため、ブレイク後に追いかけてエントリーするよりは、押し目や戻り目を狙ったほうが良いと思います。たとえば、「5」のブレイクでエントリーはダマシになる可能性があるので追いかけずに押し目買い、下降逆ペナント中はその逆で戻り売りします。 - パターンが崩れた場合

前述のペナント型同様に、「6」で逆方向にブレイクした場合はダマシになる可能性があるので追いかけずに押し目買い、戻り売り。ペナント内のレンジに戻った場合は様子見するか、他のインジケーターと組み合わせて考えます。

トライアングル(三角形型)

(図9)は上昇トレンドから、(図10)は下降トレンドからのトライアングル形成です。

これはよく見られるパターンで三角形はわかりやすいですよね。上値は抑えられつつも下値が切り上がって押し上げられていき、それに耐えられないレジスタンスやサポートを爆発的に抜けていくイメージです。

- 基本的なトレード

「7」をブレイクでその方向にエントリーです。「7」をブレイクするまでは様子見が無難です。 - 押し目買い、戻り売り

「上昇三角形型」で押し目買いするとすれば、右上がりトレンドラインが確定したあとの「6」が目安ということになります。「下降三角形型」では同じく「6」で戻り売りの目安になります。ただし、「7」をブレイクするまで様子を見るほうが良いと思います。 - 逆張りトレード

「3」「5」「7」が逆張りエントリーのタイミングになります。やはり、オシレーター系インジケーターなどと併用して判断するのが良いです。 - パターンが崩れた場合

パターンが崩れて「4」をブレイクした場合はダブルトップ、ダブルボトムの形になることも考えられるので「2」を直近のサポートラインとし、そこをブレイクするかどうかを見極めてから判断します。

「6」をブレイクした場合でも同様に「2」をブレイクするかどうかまで見極めたほうが良いと思います。

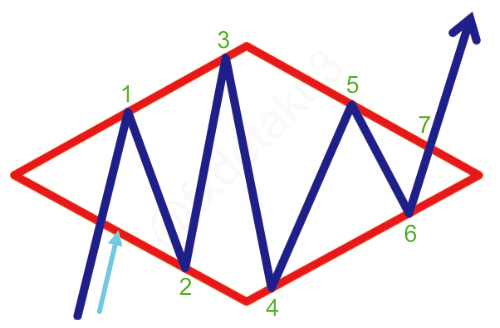

ダイヤモンド・フォーメーション

(図11)は上昇トレンドから、(図12)は下降トレンドからの逆ペナント形成です。

ダイヤモンド・フォーメーションがきれいに見られることはほとんどありませんが、よくよく見るとそんな形に見えるという時があります。

- 基本的なトレード

この形もダマシがよく見られます。基本は「7」をブレイクするか、抜け始めでその方向にエントリーですが、実際のトレードでは「3」と「4」の間でのレンジ相場と見てそのレンジをブレイクした方向にエントリーしたほうが無難です。ただし、その方向に追いかけてエントリーするよりはその後に押し目や戻り目を待って、その後の動きを見ながら判断するのが良いと思います。 - パターンが崩れた場合

この形はパターンが崩れたかどうかの判断が難しい時があるので、「3」か「4」をブレイクするまで様子見が無難です。

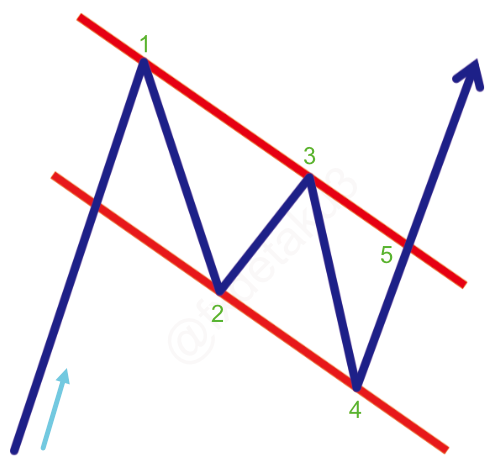

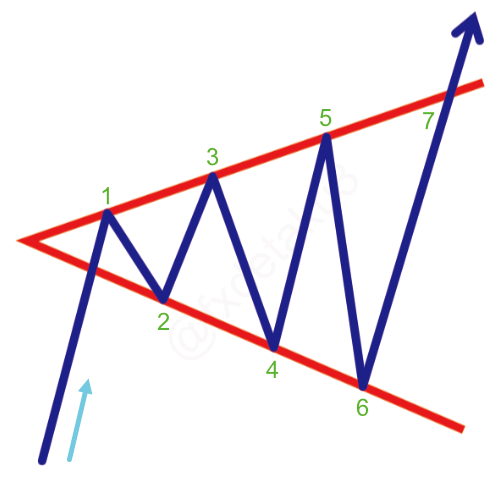

ウェッジ型

(図13)は上昇トレンドから、(図14)は下降トレンドからのウェッジ形成です。

「フラッグ型」と「ウェッジ型」は似たような動きになりますが、「フラッグ型」が崩れてからの「ウェッジ型」という感じでしょうか。

- 基本的なトレード

「7」をブレイクでその方向にエントリーです。「7」をブレイクするまでは様子見が無難です。 - 押し目買い、戻り売り

「ペナント型」や「トライアングル型」同様に「6」が押し目、戻り目と見れますが、「7」をブレイクするまで様子を見たほうが良いと思います。 - パターンが崩れた場合

パターンが崩れて「4」や「6」をブレイクした場合は、ダマシになる可能性があるので、追いかけるよりも押しや戻りを待ったほうが良いと思います。大きな時間足の形も確認してみましょう。

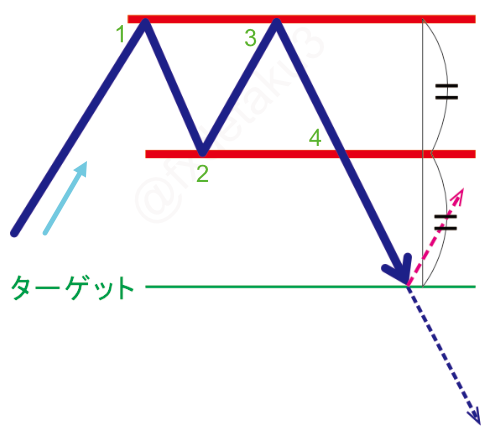

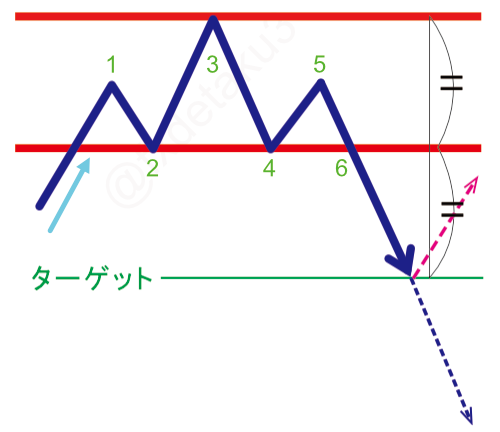

ダブルトップ/ダブルボトム

(図15)は上昇トレンドからダブルトップ形成、(図16)は下降トレンドからダブルボトム形成です。

「ダブルトップ」「ダブルボトム」は頻繁に見られますよね。オシレーター系のインジケーターと組み合わせて判断するとトレードもしやすくなる形なので個人的には一番好きな形です。(笑)

また、「1」と「2(ネックライン)」の同等幅がネックラインから同等幅の動きをする可能性があるのでターゲットの目安も判断しやすい形です。

- 基本的なトレード

「4」をブレイクでその方向にエントリーです。そして、最初のターゲットは「2」のネックラインから「1」と「2」の同等幅を目安にします。それ以上伸びるかどうかは全体的なチャートの形や大きな時間足を確認しながら都度判断します。 - 押し目買い、戻り売り

基本的には「4」をブレイクする前に押し目や戻り目は考えません。「4」をブレイク後にターゲットに到達する前の押し目、戻り目を狙うとすれば、トレンドが強ければネックラインの「2」がリバーサル(サポートはレジスタンスに、レジスタンスはサポートに変わる)する可能性があるのでその辺を押し目、戻り目の目安にします。また、中期移動平均線(期間は20本前後)やボラティリティ、時間帯なども考慮しつつ判断するのが良いと思います。 - 逆張りトレード

どのチャートパターンでも「1」や「2」のような同値への2回目のトライのときに逆張りトレードはよく狙われるポイントだと思います。単純にそれだけを狙ってトレードする逆張りトレーダーも多いと思いますが、やはりオシレーター系インジケーターや過去のサポート、レジスタンスラインや大きな時間足でのそれらも確認しておくことが大事です。 - パターンが崩れた場合

ダブルトップからパターンが崩れるというのはレンジ相場になるしかないので「4」をブレイクしたにもかかわらず伸びなかったりした場合は「1」より過去のサポート、レジスタンスの確認と大きな時間足での形を確認して判断してエントリーの方向やポジションがあればホールドし続けるのか検討します。

ヘッド・アンド・ショルダーズ

(図17)は上昇トレンドからヘッド・アンド・ショルダーズ・トップ、(図18)は下降トレンドからヘッド・アンド・ショルダーズ・ボトム形成です。

一般的に「ヘッドアンドショルダー」と言われ、きれいな形はなかなかお目にかかれませんが、似たような形はトレンド転換の形としてはよく見られます。「高値安値の切り下げは下降トレンド」「高値安値の切り上げは上昇トレンド」、まさしくその形への前兆といえるようなきれいな形がヘッド・アンド・ショルダーズです。

この形でポイントとなるのは、まさしくトレンド転換の形となる「3」から「5」の高値切り下げ(図17)や安値切り上げ(図18)からの、「2、4」を結んだネックラインをブレイク、あるいは抜け始めた形がトレンド転換の判断材料となります。

そして、ターゲットは上値「3」とネックライン(2、4)の同等値幅を目安とすることができます。

- 基本的なトレード

「6」をブレイクでその方向にエントリーです。そして、最初のターゲットは「2、4」のネックラインから「3」と「4」の同等幅を目安にします。それ以上伸びるかどうかは全体的なチャートの形や大きな時間足を確認しながら都度判断します。 - 押し目買い、戻り売り

基本的には「6」をブレイクする前に押し目や戻り目は考えません。「6」をブレイク後にターゲットに到達する前の押し目、戻り目を狙うとすれば、トレンドが強ければネックラインの「2、4」がリバーサル(サポートはレジスタンスンに、レジスタンスはサポートに変わる)する可能性があるのでその辺を押し目、戻り目の目安にします。また、中期移動平均線(期間は20本前後)やボラティリティ、時間帯なども考慮しつつ判断するのが良いと思います。 - パターンが崩れた場合(1)

「4」で「2」をブレイクした場合はトレンドが転換したかもしれないので、ダマシに注意しながらも追いかけずに戻り目、押し目を狙うようにします。その後、「2」と「3」のレンジ内に戻った場合は「1」の水平線を超えて「3」の方向に抜けるようであればトレンドが曖昧になる可能性があるので方向が明確になるまで様子見をします。 - パターンが崩れた場合(2)

「5」で「3」をブレイクした場合もダマシになる可能性があるので追いかけずに押し目、戻り目を待ちます。その後、「3」と「4」のレンジ内に戻った場合は「1」の水平線を「6」の方向に超えるようであればトレンドが曖昧になるので様子見をします。

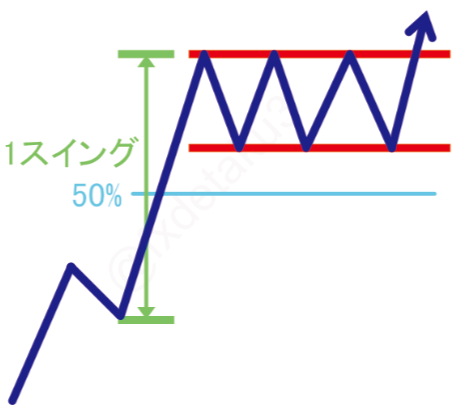

チャートパターンの重要ポイント

チャートパターンの見方に重要なポイントがあります。

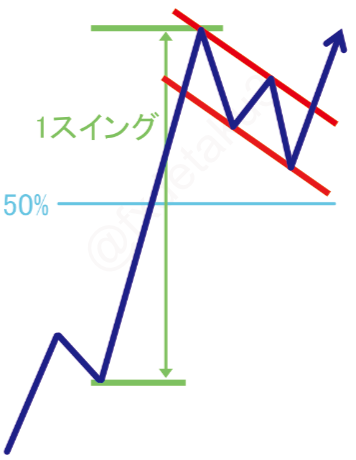

一般的に見られるパターンは上記のような形の表現がされますが、各図の左側の表示されていない部分の1スイングに対しての位置がそのトレンドの状態が強いものかどうかの目安になります。

(図19)のように1スイング(直近の安値、高値)に対して押しや戻りが50%の半値押し以内であれば、まだ上方向と判断します。この段階で下方向に転換すると判断するのは時期尚早です。

なので、半値押し以内であればその時点でのサポートラインを目安に上方向へのエントリーをするようにします。

(図19)とは逆の下降トレンド中でも同じように考えます。

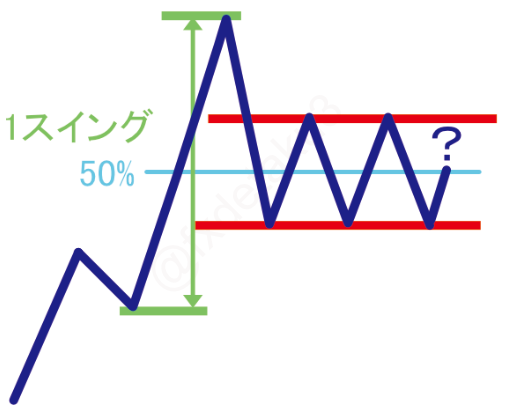

(図20)

(図20)の場合も半値を意識しつつ、エントリー方向を判断します。この図では上昇フラッグなので高値・安値が切り下がっていても下降トレンドに転換したと判断するのは時期尚早です。転換したかどうかと判断する目安となるのが半値の位置になります。

(図21)は、1スイングに対して半値をはさんでのもみ合いとなっています。これは完全にもみ合い相場なのでダウ理論に基づいて、高値・安値が切り上がったり、切り下がったりする形になるまで様子を見ます。また、その後に1スイングのレジスタンス、サポートをブレイクするかどうかも注意し、エントリーのタイミングを判断したり、ポジションを持っている場合はターゲットとしたり、決済のタイミングとして判断します。